以下は、2020年の『群像』新人賞で最終選考まで残り、落選となった文章である。

これはもともと同賞への応募原稿として書いたわけではなく、アメリカ留学中に何十本と書いたノートの1つである。留学1年目の第2セメスター終盤、わたしは履修していた授業のレポートとして2つのアイディアを抱えていた。結局はもう片方の案、村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』論をレポートとして提出したのだが(これは論文化された)、その後、夏休みに入ってヒマになったので、提出のアテもないまま、もう片方のアイディアを日本語で文章化することにしたのだった。同賞に応募したのは、その約2年後である。

なるほど、いま読むと院生のノート以上のなにものでもないが、もはや改稿して論文化する意味もないので、誰でも読めるようブログ記事として放流することにした次第である。これを読んで若い人たちに「阿部も留学初期はこんなもんか(じゃあ自分もイケるな)」と思ってもらえたら、とても嬉しい。

わたしはのちに「被害学 victimology」というタームを用いて論文を書くようになった。これはあまり良くない用語で、なぜなら半分は加害性の問題だからなのだが、ともかく、この用語で言おうとしているのは、ひとは自分を加害者であると認識することに強い抵抗を覚えるし、なんなら自分はむしろ被害者なのだと考えたくなる傾向にあるが、しかしみずからの加害性を見つめることなしに意味ある人文学などありえない、ということだ。以下の文章は、そのアイディアの最初期の拙い表現である。

この「被害学」をキーワードとして書いた論文群は8割がた出版済みで、全部出れば日本語にしておよそ20万字ほどになる。いまこれらを纏めて書籍化してくれる出版社さんを探しているので、もし興味があればご連絡いただけると嬉しい。プロジェクト内容について、より詳しくは私のホームページに書いてある(kodaiabe.com)。

ではご笑覧ください。

◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎

序

ゴジラ・シリーズのオリジナルである1954年の映画『ゴジラ』は、同年3月1日に行われたビキニ環礁における米軍の水爆実験と、それによって遠洋マグロ漁船の第五福竜丸が被爆した事件への、きわめて即時的な応答として制作されたことが知られている。じっさい、作中でゴジラは水爆実験の結果として安住の地を逐われたものと推定されており、また同時に、ゴジラの吐く白熱光で焼かれた跡からは高濃度の放射能が観測される。つまりゴジラは人類による原子力の使用にたいして罰をくだす怒れる神でありながら、それじたいが原子力のアレゴリーでもある。そこでビキニ環礁と第五福竜丸という背景をもういちど考えれば、『ゴジラ』においては、アメリカによる水爆実験の被害者であるはずの日本が、アメリカのかわりに罰されるという奇妙な事態が生じていることがわかるだろう。このプロットにおいて日本は、アメリカとゴジラによって、原子力の二重の被害者となっている。そして、日本の都市を破壊する原子力=アメリカとは、とりもなおさず、第二次世界大戦で日本に投下された原子爆弾の反復にほかならない。ゴジラの東京上陸の進路が東京大空襲におけるB-29のそれと一致している事実は有名だが、ゴジラはほとんど文字どおり、米軍による東京への原爆投下なのだ。ゴジラは戦争とアメリカと原子力とを一挙に体現する巨大な暴力の化身であって、『ゴジラ』は、被害者たる日本がそれを駆逐し鎮める物語である。

この被害者意識の強さが示唆しているのは、ゴジラを顕著な例とする戦争級の暴力を想像するとき、戦後日本は、加害者をアメリカとして、そして被害者を日本として思い描くことに慣れきっている、という傾向である。日本人の戦争にまつわる想像力から加害者意識が欠落していることはつとに指摘されており、すぐに見るように、その典型的な構図を、たとえば加藤典洋と高橋哲哉のいわゆる歴史主体論争においても確認することができる。そもそも少なからぬ日本人は、戦争の悲惨に漠然と思いを馳せるとき、まっさきにヒロシマを想起してしまう自分を見いだすだろう。そのとき日本は、アメリカによって暴力を加えられた被害者である。だがもちろん、日本は第二次大戦において世界最大・最悪の加害国のひとつであった、が、この歴史に意識的である者にとってさえ、日本を一種の被害者として想像することをみずからに禁じるのが困難であるほど、それは日本人の意識に深く浸透しているように思われる。アジアにおける加害者としての日本というイメージは、原子爆弾という象徴的なトラウマと、つづくアメリカが主導した東京裁判における戦犯の戦後処理などの帰結として、抑圧・忘却され、歴史的無意識の領域へと追いやられている。日本を被害者として表象するそうした傾向は、多くのサブカルチャー作品において顕著にあらわれ、あとでそのいくつかを分析するように、この欺瞞と共犯的な作品はしばしば絶大な人気を博してきた。本稿が上述の文脈でおもにサブカル作品の暴力表象に注目しようと思うのは、それらが、日本の加害性という(不都合な)歴史などものともしない、被害者としての日本という集合的な願望の根深さをてらしだす文化的な記録だからである。

だが本稿の方法と目的は、日本を明示的に加害国として告発する作品を取りあげ、それを評価することにはない。たとえば『はだしのゲン』は南京大虐殺といわゆる「従軍慰安婦」問題を直接的に描いて禁書扱いにもなった重要なサブカル作品だが、そうした意味での「リベラル」な問題提起ならば、どんな形態の言説においても可能である(むろん『はだしのゲン』のすべてがマンガ・アニメ以外の表現形態において代替可能だと言うのではない)。以下で試みたいのはむしろ、『ゴジラ』をふくめ、暴力をより娯楽的に、そしてしばしば問題のある方法で――すなわち日本=被害者というイデオロギーの強化に加担する方法で――表象するかに見える諸作品の内部から日本の加害性を摘出する作業である。そのさい、本稿はつぎの作業仮説を念頭に分析をおこなう。すなわち、日本=被害者というイメージの形成は、製作者と鑑賞者の単純な共犯の結果なのではなくて、みずからを被害者として想像することに慣れきっている受容者たちは、かりに作品が日本の加害的側面を描いていても、それを不当に見落としがちなのではないか、というものである。そのため本稿は、暴力の加害面に、通常の読解よりも積極的にフォーカスすることになるだろう。戦後日本のサブカルチャーにおける加害としての暴力。それを注視するとき、われわれはアジアとアメリカに挟まれたこの国が現在まで引きずる、加害と被害のねじれにねじれた関係の一端をときほぐすための視座を手にすることを期待したい。

もちろん、上述の目的に資する作品は無数に存在するだろう。したがって作品選択には困難がともなうのだが、本稿の関心は上述のように集合的・大衆的な傾向にあるので、なるべく社会現象レベルのブームをみた作品、すなわち、日本人の集合的無意識に強烈に訴えたと思われるものを選択した。それでもなお作品群は膨大であるため、ここでは、上述の問題意識を念頭におきつつ、時代をおよそ2000年以降に絞ることにした。具体的に扱うのは、発表年順に挙げれば、1999年に出版されるやカルト的人気を博した高見広春の小説『バトル・ロワイアル』、2000年から13年まで『週刊ヤングジャンプ』に連載された奥浩哉『GANTZ』、03年から06年まで『週刊少年ジャンプ』に連載された『DEATH NOTE』(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)、『別冊少年マガジン』に09年から連載されている諫山創『進撃の巨人』、そしてゴジラ・シリーズ第29作にあたる、庵野秀明総監督による16年の『シン・ゴジラ』である。すべてが商業的に大きな成功をおさめた作品であり、また毛色は違えど、すべてが暴力を主題としたサブカル作品である。これら諸作品の分析をつうじて本稿が提出する見取り図が、戦後全体をふくめた日本の暴力表象における加害性と被害性の問題を、より歴史的かつ包括的に論じるための足掛かりのひとつになればよい。

1 歴史主体論争からサブカルチャーへ

本稿の関心にもっとも見通しのよい文脈を与えてくれるのは、いわゆる歴史主体論争における加藤典洋と高橋哲哉の対立である。高橋は、「新しい歴史教科書をつくる会」の発足に代表されるような1990年前後における「日本のネオナショナリズム」の台頭をきびしく批判し、なかでも加藤の『敗戦後論』に見られる諸問題の指摘に多くの紙幅を割いている。90年前後といえば、82年に最初の歴史教科書問題が発生、85年には南京大虐殺記念館が設立され、89年には昭和天皇が逝去し、91年にはいわゆる「従軍慰安婦」問題が国際的に注目を浴びるなど、大戦における日本の戦争犯罪がアジアの内外において一挙に回帰した時期であるが、こうした一連の動きを可能にした最大の条件は、なによりも冷戦の終結であった。東京裁判において実質的に主導権を握っていたアメリカが、戦後の冷戦構造における政治的・経済的利益をみこんで、日本の戦後復興を優先すべく、昭和天皇を筆頭に多数の戦争犯罪者を恣意的に罷免したことは知られているが、冷戦期においてもアメリカは現在ネオ・コロニアリズムとよばれるような精妙な権力装置をつうじてアジアの犠牲者たちに沈黙を強いてきた。その日米の強固な共犯関係が緩みはじめた結果、アジアによる日本の告発が可能になったわけである。まず『群像』誌に論文として掲載された加藤の「敗戦後論」は94年であり、高橋はこれに即座に応答しているが、歴史主体論争もまた上記の歴史的文脈のなかから生じたものであった。そして高橋の批判をひとことでまとめるならば、加藤の戦後論においては日米関係の問題が優先されるあまり、「アジアの他者との関係が排除されている」ということ、すなわち、加藤は日本をもっぱら被害者として想定しており、加害者としての側面を見ようとしないということである。日本人にとって戦争とはアメリカによって加えられた暴力であるという一般論の症候を、ここに見いだすことができる。この偏ったイメージは「大衆」にのみ浸透しているイデオロギーではないのだ。

歴史主体論争をサブカル批評に接続すべく、高橋が加藤に見いだしたのと同型の問題を、つづいてマンガ批評に見いだしてみたい。論点を絞るために、以下では大塚英志の『アトムの命題』ならびに夏目房之介の『マンガと「戦争」』に言及するにとどめる(したがって三者がひとしく同様のイデオロギーに染まっていると主張したいのではない)。さて、これもまたよく知られているように、大塚は手塚治虫作品を扱いつつ、日本の戦後マンガにおける身体性について繰りかえし論じている。マンガ表現においては、たとえばハンマーでぺしゃんこに潰されたキャラクターが次のコマでもとに戻る、といったわれわれにもお馴染みの「お約束」が存在するが、そこでは傷つき死にうる生身の身体というものが度外視されていると言える。これはミッキーマウスを代表例として、戦中・戦後の日本にアメリカから輸入された表現技法であり、みずから「まんが記号説」を唱えた手塚もまた、その強い影響のもとで創作していた。このいわば偽物の身体を、大塚は「記号的身体」と呼ぶ。こうした状況下において手塚が挑戦したのは、大塚によれば、リアルな身体を単純に取り戻すことではなく、この記号的身体そのものに血を流させるという矛盾の追求であった。そこで大塚は戦争マンガである手塚の『勝利の日まで』(1945)を読むのだが、注目されるのは、第一にこの作品内においてはアメリカの爆撃機が突出して写実的に描写されること(ただしミッキーが操縦している)、第二にその爆撃機による機銃掃射によって日本人キャラクターの記号的身体が血を流すという事実である。かくして大塚は手塚のジレンマを第二次大戦(後)の日米関係に見いだす――

手塚がミッキーに自作のキャラクターを銃撃させ、そしてそこに「ぬいぐるみ」の身体を逸脱する生身の身体を与えたことは、この国の戦前及び戦後に於けるアメリカニズムの受容のあり方を考えた時、興味深い。[…]戦争という圧倒的体験がディズニー的な非身体的キャラクターを血肉のあるものに変化させた[…]。ぼくが手塚まんが及び戦後まんがを、徹底して「戦後史」の問題として考えるのはその発生が手塚の「戦争」体験に基づくからである。

大塚の議論を本稿の語彙で総括すれば、それは、アメリカの影響をうけた戦後日本のマンガ表象においては暴力は無効化される傾向にあるのだが、戦争をアメリカによってみずからに加えられたリアルな暴力として記憶している手塚は、その被害者としての記憶をアメリカからの輸入物である記号的身体に刻みこむことによって、人を傷つけない加害的暴力、というアメリカの欺瞞を暴くということである。大塚のマンガ論において、暴力における加害と被害のエコノミーは日米関係の内部で完結しており、そのかぎりで日本の加害的側面が問題化されることはありえない。

夏目の『マンガと「戦争」』は、大塚を踏まえれば非常に理解しやすい議論を展開している。夏目の仮説は、戦争の記憶が世代を追うごとに薄れてゆくにつれて、日本のマンガにおいては、第一に戦争にたいする態度がニュートラルになり、第二に、ここでは大塚の語彙を拝借すれば、身体の記号化が極限まで進むということである。夏目はその極北を1994年の『新世紀エヴァンゲリオン』に求めているのだが、そこで興味ぶかいのは、「こうした論旨の展開は、じつは私の好むところではない」としながら、夏目が「[戦争]体験の蓄積しにくい身体からの救済や再生が、マンガの「戦争」イメージに求められてきた」と結論していることである。夏目がこの結論を躊躇する理由は、もちろん、戦争/暴力(の表象の消費)が一種のカタルシスとして作用すると主張するに等しいからであろう。だが2000年以降の日本のサブカルチャーは、夏目の慎重さをあざ笑うかのごとく、カタルシスとしての過剰な暴力を、ほとんど嬉々として描いてきた。その作品数はまったくもって夥しいと言うほかなく、デス・ゲームと呼ばれる一連の作品群を中心に一大ジャンルを築いており、その数は年々増加の一途をたどっている(もちろん人気だからである)。そこで夏目の議論に依拠しつつ本稿がフォーカスしたいのは、救済や再生としての暴力が描かれるとき、その加害性と被害性が誰に振りわけられるかという問題である。第2節ではこの問題を、こんどは分析する順に列挙すれば、『GANTZ』、『進撃の巨人』、『DEATH NOTE』、『バトル・ロワイアル』の比較をつうじて見てゆくことにしたい。

2 暴力の根源、暴力の善悪

いま挙げた諸作品を論じるにあたっては、宇野常寛の『ゼロ年代の想像力』が有益な枠組みを提供してくれる。宇野は、2001年を分水嶺として日本のサブカルにおける想像力が大きく転換するとして、「古い想像力」の代表として『エヴァ』を、そして「新しい想像力」の代表に『DEATH NOTE』を位置づけている。『エヴァ』の主人公である碇シンジについて、宇野は「シンジの「引きこもり」気分=社会的自己実現に拠らない承認への渇望が、90年代後半の「気分」を代弁するものとして多くの消費者から支持を受け」たとし、これを「「引きこもり/心理主義」的傾向」、あるいは「「〜しない」という倫理」として一般化している。それにたいして――

二〇〇一年前後、この「引きこもり/心理主義」的モードは徐々に解除されていくことになる。[…]九〇年代後半のように「引きこもって」いると殺されてしまう(生き残れない)という、ある種の「サヴァイヴ感」とも言うべき感覚が社会に広く共有されはじめたのだ。[…]こうしたゼロ年代前半のサブ・カルチャーを特徴づけた想像力は、九〇年代的な「引きこもり」思想が怯えていた「社会の不透明さ」を、ある種の前提として受け入れている。そして、その上で、九・一一後の世界が突入したシビアな格差社会、バトルロワイヤル状況を自分の力で生き延びていこうとする積極的な意思に溢れている。そこでは九〇年代的な幼児的自己愛の承認を求め続ける「引きこもり」的態度が、諦念を折り込み済みで他者に手を伸ばす態度によって克服されているのだ。

ここで「諦念」とは、「間違った社会にコミットすると他人を傷つけるので何もしない」シンジ的態度から、「たとえ「間違って」「他人を傷つけても」何らかの立場を選択しなければならない」という「決断主義」 への移行として説明される。他人を傷つける可能性にコミットすることの不可避を、シンジのような弱い少年は「諦念」をもって受忍するかもしれないが、ある種の人々の眼にそれは暴力への免罪符として――あるいはまさに救済や再生として――映るであろう。かくして暴力の加害性が前景化しはじめる。こうした視点に立つとき、まさに「バトルロワイヤル状況」と「サヴァイヴ感」を主題化した99年の『バトル・ロワイアル』は、宇野の言う「新しい想像力」のさきがけとして位置づけられることになり、じっさい本作品を嚆矢として暴力系サブカル作品は大量に生産されつづけている。以下そうした作品群を、便宜上「暴力モノ」と呼ぶ。

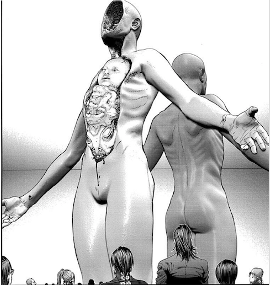

ここで年代的には古い『バトル・ロワイアル』ならびに『DEATH NOTE』を分析するまえに、いずれもメガヒットとなった『GANTZ』と『進撃の巨人』の比較を挿入したい。両作品はともに、マンネリ化した退屈な日常に突如として圧倒的な暴力が闖入し、主人公の世界が混乱に陥るという設定を共有している(このパターンは大多数の暴力モノが採用している)。そうした設定をもつ無数の作品群のなかでも、この二作品はとりわけ典型的であり、また非常に興味ぶかいコントラストをなしている。まず『GANTZ』では、事故などによって死亡したはずのキャラクターたちが、「GANTZ」なる未知のパワーによってバーチャル空間へと拉致され、生死のステータスが曖昧なまま「星人」と呼ばれる敵を倒す戦闘ゲームに強制参加させられる。退屈な日常を生きる平凡な青年である主人公の玄野計は、そこで繰り広げられる過剰に暴力的なバトルの刺激に目覚め、生きがいを取り戻してゆくのだが(これが夏目の言う救済/再生である)、注目すべきなのは、第一に本作では地球人であるキャラクターたちにとって暴力が星人やGANTZといったまったくの他者に帰されているという事実であり、第二に、その一連の謎の暴力の根源に、奇妙な身体のイメージが置かれていることである[図1]。

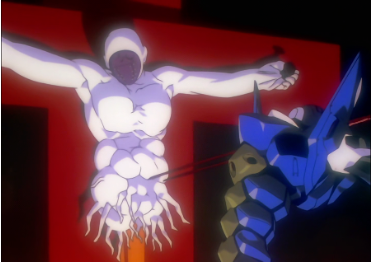

いささか遠回りになるが、このイメージを理解するには、戦後サブカルにおける核表象の推移という文脈を参照する必要がある。じっさいはこの文脈じたいが詳細な考察に値するのだが、本稿では杜撰な見取り図を駆け足で提示するにとどめるほかない。その見取り図とは、戦後、①冷戦期には核戦争の脅威が直接に反映された作品が流行し、② 80年代に入ると第三次大戦以後の砂漠化した世界におけるサバイバルが主流になる、というもので、私見では近年、③抽象化した謎の暴力システムの根源に身体と核分裂が融合したイメージが置かれるパターンがめだつ。ここでは③の例として『エヴァ』のアニメと大友克洋『AKIRA』を参照しよう。図2は『エヴァ』の世界に攻め入ってくる「使徒」の始祖リリスに刺されたロンギヌスの槍を抜いた瞬間、その肉体がぶよぶよと膨張してゆく場面である。この第二使徒リリスを生み出した第一使徒アダムの肉体は、そもそも『エヴァ』のポスト・アポカリプス的世界を現出した「セカンド・インパクト」というカタストロフィの原因であり、つまり使徒の身体は原子力/核戦争のアレゴリーである。たほう、やはり核戦争以後の世界を舞台とした『AKIRA』の図3では、ヒールである鉄雄の肉体がぶくぶくと巨大化しつつ、同時に幼児化していく様子が描かれている。これもまた核分裂のイメージであり、彼はじっさい核爆発をおこす。図1の『GANTZ』に戻れば、これら三点のビジュアル的な類似だけでなく、核分裂・グロテスクかつ無機的な身体・死と誕生、といった共通の主題の合流が確認できるだろう。これらはサブカルが暴力の根源にあたえる核表象の、比較的あたらしい系譜である。『GANTZ』で玄野が無邪気に加害者でいられるのは、そもそも彼がこうしたシステマティックかつ超越的な暴力の被害者であるという前提に守られているからであり、その巨大な暴力の根源は、原子力と不可分である。この構図は、原爆投下を口実に第二次大戦における日本の被害者性を前景化し、これを隠れ蓑としてみずからの加害性を隠滅する戦後日本の論法に、かぎりなく接近していると言える。

つづいて『進撃の巨人』では、かつて巨人によって殺戮された者たちの生き残りが、巨人も超えられない高い壁によって囲まれた都市国家に暮らしているのだが、物語の開始時点においては100年以上にわたって被害がないため、主人公エレン・イェーガーをふくむ内部の者たちにとって巨人の脅威はほとんど形骸化している。そこへ「超大型巨人」があらわれ壁を破壊するところから物語は始まるが、この巨人たちの正体は、ふだんは壁の内側に暮らしており巨人を駆逐する任務を負っているはずの兵団員の一部であることが物語の序盤で早々に判明してしまい、その結果、巨人=加害者=悪、われわれ=被害者=善、という二分法が崩壊する。かくして『進撃』では、暴力にたいする倫理的価値づけの不可能性がひとつの主題となる。巨人の視点を内面化したエレンたちは、もはや軍事力を被害者がふるう正当な暴力であると信じることができず、巨人の駆逐にさいして躊躇することになる。そこで暴力はつねに加害性に憑きまとわれ、そのぶん、巨人が行使する暴力のまえでエレンたちの被害者性は退潮する。『GANTZ』が主人公の加害者性を戦後日本のように隠蔽していたのにたいして、『進撃』はその欺瞞への自覚をテーマにしているとまとめられるだろう。

さて、この比較から得られた見取り図をもって『DEATH NOTE』に移ろう。この物語は、高校に通う主人公の夜神月が授業中に頬杖をついて窓の外を眺めるという典型的な退屈のジェスチャーから始まり、グラウンド上にひらりとデスノートが降ってくる。月は「このノートに名前を書かれた人間は死ぬ」という文言に当然ながら半信半疑なのだが、物語はそこから5日とび、月の部屋に死神のリュークが現れると、すでに彼はみずから悪人と判断した大量の人物を殺し終えている(リュークはノートを人間界に落とした理由を「退屈だったから」と語って月を驚かせる)。かくして月は「新世界の神となる」と宣言するにいたるのだが、彼の処刑対象は社会的にひとまず「悪人」と見做せる犯罪者たちから徐々に逸脱してゆき、最終的に彼は父親などをも殺すことになる。やがて「キラ」と呼ばれるようになるこの殺戮者にたいする世論の評価は割れ、はたせるかな、救済者キラを崇拝するカルト集団が現れる。すでに見た二作品の特徴とくらべれば、暴力が死神という外部から与えられる点、そして主人公のもちいる暴力の加害性が前景化する点が共通しているのだが、『DEATH NOTE』においては、これらが最終的に、暴力についての倫理的判断という問題を読者へと投げかえす役割をはたすことになる。順に見てゆこう。

まず『GANTZ』と比較すれば、玄野はバトルに強制参加させられていたのにたいして、月は使わなくてもよい暴力を積極的に行使する点がおおきく異なる(宇野のいう決断主義)。玄野は一種の被害者であるがゆえに彼の加害性は問題になりにくかったのと対照的に、月の場合は、自由意志にもとづいてノートを兵器化するうえに、すでに述べた「やりすぎ」ぶりのため、読者は彼の加害性を意識せざるをえない。だがここで問題を複雑化するのは、月にとっての敵は、暴力の根源たる死神ではなく、人間界の「悪」だという構造である。この一点において彼の加害性は、一挙に善へと反転しうる倫理的な強みを秘めている。じっさい、キラの存在はあたかも原子力のように抑止力として機能し、世界の犯罪数は激減することになる。彼は物語の最後で死ぬのだが、しかし、このマンガはキラを神として崇める人々の巡礼によって閉じられており、そこで彼はまさしく「新世界の神」になりおおせていると言える。玄野が凡人からヒーローに成長するのにたいして、月はエリートから神へと飛翔するのだ。また、『GANTZ』における「救済や再生」は、退屈からの暴力による脱却であり、読者もまた主人公に同一化することによってそのカタルシスを享受することができた。だが、『DEATH NOTE』で月を興奮させるのは、暴力をつうじたリアルな身体性の回帰ではなく、生殺与奪権を手中に収めることの全能感である。玄野は「新世界の神」などまったく目指さないし、月は「悪人」を派手に殺害することになど一切興味をもたない(じっさい彼はほとんどの人物を心臓麻痺で死に至らしめる)。そこで読者は、月に同一化するよりは、むしろ彼を評価する立場に置かれることになるだろう。リュークが落とすノートは、月個人を退屈な日常から救うだけではない。それは読者が、月に想像的に同一化することからくる満足感によってではなく、月の暴力を観客として目撃することで倫理的に救われてしまうという事態をあかるみにだすのだ。かくして月という新世界の神に祈りを捧げる『DEATH NOTE』の最後の場面は、世界を救済し再生するこの暴力は善か悪か? という倫理的判断を読者に問う。キラを崇拝する巡礼者たちの姿を、月の魅力に支えられたこのマンガを読了したわれわれ読者と重ねてみなくてはならないだろう。

つぎに『進撃』と比較してみよう。この作品では、暴力の加害性と被害性あるいは善悪が決定不可能であることに、主人公のエレンたちが悩まされるのだった。それにたいして、月はみずからの暴力の加害性を倫理的に反省することは一切ない。もちろん彼は、自分の都合と独断で罪なき者を殺めることの問題は理解している。それでもなお彼が非道な行動に倫理的に悩むことがないのは、いわば彼の暴力が「悪の成敗」というメタレヴェルの善なるテロスによって承認されているからなのだ。ここで、『GANTZ』などではこの次元に原子力(アメリカ)が措定されていたことを思いだそう。これとの比較であきらかになるのは、暴力の加害性がもつ罪を帳消しにするこのメタレヴェルの審級を、月は自分自身で発明してしまうということである。彼は一部の人々に神のように見えるだけでなく、じっさいに神のように思考しふるまうのだ。かくして『進撃』で主人公が直面していた倫理的な問いは、『DEATH NOTE』において、世間に、そして読者へと転移することになる。ここで見逃してはいけないのは、現実の読者にとって月が人気なのは部分的には彼がイケメンだからなのだが、彼の顔を知らない作中の世間は、ほとんど純粋に、彼のふるう暴力は善であるという倫理的価値判断のみにもとづいて彼を支持しているという事実だ。そこで暴力の善悪は、敵と味方のあいだで脱構築されることによってではなく、支持者と非支持者のあいだで対陣しつづけることによって決定不可能となっている。『DEATH NOTE』は、グロテスクな暴力表現や身体性の回帰によらずに、暴力の倫理面――月は犯罪者か救済者か?――を読者に問うという思弁的なアプローチで成功した、暴力モノの特異な例だと言える。

時系列的には逆行するかたちになったが、暴力モノの戦端をひらいた99年の『バトル・ロワイアル』に進もう。この物語の大枠は、中学三年の主人公・七原秋也のクラスが修学旅行中にバスごと拉致されたのち、香川県に位置する架空の孤島で武器を支給され、残り一名になるまでクラスメイト同士で殺し合うバトル・ロイヤルに強制参加させられる、という設定である。舞台は1997年の日本なのだが、序盤でその国名は「日本」ではなく「大東亜共和国」であることが明かされる。このデス・ゲームは「六十八番プログラム」と通称され、「政府監修のコンパクト百科事典」によれば、「わが国専守防衛陸軍が防衛上の必要から行っている戦闘シミュレーション」であり、1947年に第一回が開催されている。その施行への反対運動にたいして当時の総統が行った「四月演説」は、「中学一年の教科書」に以下のように記述されている――

「革命と建設に邁進する親愛なる同志人民の皆さん。[…]わが共和国を脅かさんとする恥知らずな帝国主義の輩が未だ世界に群れをなしています。彼らは本来我々の同志となるはずだったそれぞれの国家人民を搾取し、騙し、自らの帝国主義の尖兵として洗脳し、ほしいままに操っています。[…]さて、〝六十八番プログラム〟は、そうした情勢下にあるわが国には、ぜひとも必要な実験であります。確かに、十五歳のうら若い命が幾千幾万と散ってゆくことについては、私自身も血涙をしぼらずにはおられません。しかし、彼らの命がこの瑞穂の国、我ら民族の独立を守るため役立つならば、彼らの失われた血は、肉は、神の御世により今に伝えられましたる美しきわが郷土に同化し、未来永劫、生き続けるとは言えないでしょうか。(拍手、歓声の渦。一分間中断)ご存じの通りわが共和国には徴兵制がありません。[…]プログラムを、一種の、そしてわが国唯一の徴兵制と考えていただきたい。」

このディストピア状況がまるきり戦時日本のパロディであることがわかるだろう。「徴兵」の比喩はいわばユーフェミズムであり、「うら若い命が幾千幾万と散ってゆく」プログラムへの徴用とは、すでに実戦への学徒の動員にひとしい。本作品では『GANTZ』と同様、戦闘に強制参加させられる被害者たちについて暴力の善悪は問えないが、ここで暴力の根源は超越的・抽象的な外部へと転嫁されることなく、そこには日本が、日本の歴史こそが置かれている。発表当時に本作が見舞われた、現在では時代を感じさせる批判と拒否反応――いかにこの作品が暴力表象の常識を変えたかが窺える――は、97年の酒鬼薔薇聖斗事件や、98年の「キレる」という言葉の流行などに象徴されるような、未成年からの不可解な暴力の噴出にたいする恐怖だけが理由ではない。『バトル・ロワイアル』が真に触れたタブーは、1990年代という時代背景のもと、戦時日本の軍国主義・全体主義という負の記憶を、圧倒的な規模の大衆の意識に回帰させることであったのだ。かくして七原は作品中、彼らをこの状況に追い込んだシステムたる国家をくりかえし批判しつづけることになる。これは通常の暴力モノには見られない特徴である。

それだけではない。引用における「帝国主義」とはアメリカのことなのだが、彼らが「搾取し、騙し」、「洗脳し」ているところの、「本来我々の同志となるはずだった」「国家人民」とは、作中でおもに朝鮮民族のことを指しているのだ。戦争のアレゴリーとしての暴力を表象するさい、日本を被害者として描けばアメリカが加害者として浮上してきたのにたいして、日本を加害者として描くとき、その照準先は、アジアであるほかない。さらに、それと不可分なのが、この侵略の準備としての「徴兵制」にたいする国民の熱狂である。演説が日本の侵略戦争の挫折にたいするフラストレーションを煽っていることからわかるように、ここでプログラムは、日本の暴力リビドーの備給先をアジアから国内の若者へと転移させる装置となっている。つまり本作にあって、救済や再生としての暴力は個人ではなく国家・国民によって欲望されており、プログラムはその代替的なはけ口にすぎない。本来の標的は他国なのであり、すなわちここで希求されている暴力とは、たんなる暴力ではなく、日本が国家として他者にふるう加害的暴力にほかならない。大東亜共和国を、この作品に熱狂した現実の日本の鏡像として読まなくてはならないだろう。この作品は、日本の集合的無意識に横たわる救済や再生としての加害的暴力への強烈な欲望を衆目に晒したのだ。暴力モノの流行をさきがけた『バトル・ロワイアル』は、あくまで過剰な暴力表象をエンターテイメントとして提出しながらも、日本における暴力の加害性と被害性のねじれを大衆規模であかるみにだすことに成功した点において、現在においてもきわだった作品である。

さいごに、多くの読者にとっていまだ記憶にあたらしいであろう『シン・ゴジラ』を、初代『ゴジラ』と比較するかたちで論じたい。冒頭で素描したように、まずゴジラは戦争=アメリカ=原子力のアレゴリーとして読解可能であり、それは大戦における日本を被害者として表象する傾向にあるのだった。その基本的な図式に鑑みて、『シン・ゴジラ』にはいくつかの興味ぶかい要素をただちに見いだすことができる。まずゴジラが3.11のアレゴリーであるという、日本人には一目瞭然の新要素であり、自然災害と人為災害の複合体としてのフクシマは、ゴジラが含意する日本の加害性と被害性を複雑化するだろう。つぎに自衛隊の武力行使にたいする首相のためらいが、軍事研究家の小泉悠が書いているように、「やや執拗なほど」強調されていることも注目される。これは加害者化への恐れを強調することによって、逆説的に日本の軍事力の加害性という抑圧された歴史の存在を印象づける演出だと言える。だが本稿の文脈でなによりも重要なのは、ゴジラ問題の解決が日米共同で行われることであり、そして東京への核爆弾の投下が回避されることである。これまでの議論の流れからあきらかだろうが、前者はアメリカを加害者として措定することを不可能にし、後者は原爆を口実に日本を被害者として認定することを不可能にする。この点において、大戦を反復することで戦後日本のイデオロギーを強化していた初代『ゴジラ』のプロットを、この最新作は批評的に塗り替える可能性を秘めている。そこで問題になるのは、アメリカでないならゴジラはなんなのか、そして原爆でないなら解決策はなんなのか、この二点になるだろう。

そこでつぎに、『ゴジラ』では水爆実験だったゴジラ出現の原因が『シン・ゴジラ』では不明であるという変更点に注目してみよう。ゴジラはなぜ現れ、日本を襲うのか? ふたたび大塚英志によれば、彼は「ゴジラ・ネグレクト説」を提唱しており、最新作のゴジラは記紀で描かれる蛭子であって、この流された異形の貴種が目指すのは、父母の住む皇居への帰還であるという。蛭子とはズレてしまうが、ゴジラを退治するのが「ヤシオリ作戦」であることから、この作品の記紀への言及はあきらかであり、また東京駅周辺の最終局面においてゴジラがもがきつつ目指しているのが皇居であることも瞭然である。この天皇という隠れたテーマは、ゴジラ凍結後に北の丸公園からゴジラの立つ東京駅を望むとき、主人公の矢口とゴジラのあいだに横たわる御苑の森林が映される場面ではっきりする[図4]。この一連のシークエンスにおいては、まず矢口とともにゴジラを見つめていたアメリカ大統領特使であるカヨコ・アン・パタースンが退場し、つぎにゴジラのほうに向きなおった矢口が「事態の収束にはまだほど遠い」という映画最後の台詞を吐くと、カメラはゴジラの身体にフォーカスし、地獄で苦しむ人間たちのような造形をもつ尻尾の先端を映して幕となる[図5]。かくして『シン・ゴジラ』の最終的なイメージは、アメリカの退場という前提のもとで、矢口、皇居、そして人間の塊であるらしいゴジラ、という三幅対であることになる。はたして、原因不明のまま日本を破壊し、アメリカが去った東京において皇居を睥睨しつづけるこの「収束」せざるリヴァイアサンを、われわれは日本の神話においてネグレクトされた奇形児であると読解することで満足してよいのだろうか?

すでに引用した川本をはじめ、初代『ゴジラ』批評には、皇居を破壊できずに海へ還ってゆくゴジラを太平洋戦争の死者として読みとるものが複数存在する。これは内容的には異なるが、本稿の観点からは大塚のネグレクト説と同一の問題を抱えているといえる。なぜならば、もちろん、太平洋戦争の戦死者もネグレクトされた蛭子も、日本人被害者であるという点で共通しているからだ。だが本稿は日本の加害者性を剔抉することが目的なのだった。であるならば、天皇にたいするゴジラの敵意に、そしてゴジラ出現の理由の説明不可能性に、さらにゴジラが日本の中心に佇立しつづけるという結末に、われわれが見なくてはならないのは、日本が無意識の領域へと抑圧してきたみずからの加害性のリマインダにほかならない。ゴジラはあきらかに怒っているではないか。なぜこれが日本のふるった暴力にたいする他者からのリベンジである可能性をまず考慮しないのか? 太平洋から上陸するゴジラを第二次大戦におけるアジアの被害者の亡霊であるとまで主張すれば強弁に響くだろうが、すくなくとも従来のゴジラ批評からは、日本の加害性にたいするリアクションとして、被害者たる他者が応答責任を迫って日本に上陸しているという読解可能性は、不可解なほど抜け落ちている。冒頭で本稿は暴力の加害面に強くフォーカスすると述べたが、その効用はこうした読解の不均衡を問いただすことを可能にする点にある。

言及したばかりの大塚論文は、天皇家の避難などをまったく描かないこの映画の不自然さについて、そもそも設定上この世界には天皇家が存在しないのだと仮定しており、父殺し/胎内回帰を拒否されて立ち尽くすゴジラと、映画そのものによる天皇制の断念こそが『シン・ゴジラ』の描く日本の成熟であると結論している。いまわれわれはこの成熟という戦後日本論における重要テーマの意味をも、大塚とは別の視点から、この映画に読みとることができるだろう。アメリカ率いる多国籍軍による「熱核攻撃」での駆逐と、ヤシオリ作戦での凍結という対照性はここで重要である。福島亮太は、核兵器で東京をまっさらにして戦後日本を安易にリセットするのではなく、凍結によって歴史を保存するこの結末を、「核を落とさせない倫理」として評価している。だがすでに触れたように、第一にこの核の拒否における倫理は、アメリカを加害者として措定不可能にするという点において、第二次大戦とは別の結論を導くカタストロフィとしてゴジラを描きなおしたことに求められねばならず、したがって第二に、そこで保存される重要な存在は、東京よりもゴジラという他者のほうである。映画では描かれない復興期において、矢口たちはゴジラが人間の集合体であることを知るにちがいない。その結果として彼らは、ゴジラが日本を攻撃したことの意味を、その動機を、いまだ東京に屹立する大怪獣の視線を浴びつつ、考えつづけることを余儀なくされるだろう。ゴジラとは誰なのか――。矢口はある場面で次のように言う。「牧教授はこの事態を予測していた気がする。彼は荒ぶる神の力を解放して、試したかったのかもしれない。人間を、この国を、日本人を。核兵器の使用も含めて、どうするのか好きにしてみろと」。だがゴジラが凍結したいま日本人が試されているのは、核兵器の使用の是非ではない。そこで真に試されるのは、ゴジラの暴力を、日本人みずからがふるった加害的暴力への応答として反省的に読みかえる成熟へと踏みだす勇気である。

4「メシウマだぜ!」、あるいは加害性とトラウマの相対化

冒頭で述べたように、本稿は「戦後日本のサブカルチャーにおける加害としての暴力」という巨大な問題意識のもと、ここ20年ほどで流行したごく一部の作品分析をつうじて、その一端を素描しえたにすぎない。これまでの議論が、戦後の暴力表象における加害性と被害性、アジアとアメリカ、第二次世界大戦の遺産とポスト冷戦、核表象、サブカルチャーと集合的無意識の関係といった諸問題の研究にわずかでも寄与することを願いつつ、最後に、くりかえし言及してきた夏目の「救済や再生としての暴力」という問題に立ちかえりたい。われわれは、すくなくともフィクションにおける表象としての過剰な暴力を希求していることは明白であり、その消費規模は、たとえばスプラッタ映画のような「特殊」な嗜好として理解するには、あまりに全面化している。おそろしいことだが、9.11を顕著な例として、メディアをつうじた現実世界におけるカタストロフィにたいしても同様に対峙することができてしまった覚えが誰しもあるだろう。『GANTZ』に、破壊される東京を目の当たりにした典型的なオタクファッションの男が、哄笑しながら「リセットだぉ!」「メシウマだぜ!」と叫ぶ場面があるが、これをたんなる不謹慎と退けるよりも、戯画化された自分の姿を見て戸惑うべきである。われわれは間違いなく、巨大な暴力を、ディザスターを、そしてことによると戦争さえをも、欲望してしまっているのかもしれないのだ。ではどうすればいいのか?

美術史家のハル・フォスターは、80年代後半から90年代にかけて美術界においてグロテスクな身体を表象する傾向が顕著になったという本稿のトピックの背景をなす事象について、それを世界秩序の崩壊の感覚への応答であると論じている。これを精神分析的な語彙で言い換えれば、弱体化した象徴界のリプレゼンテーションが無意味化し、現実界=トラウマに直接触れようとするアブジェクト・アートが擡頭する、ということになる。フォスターによれば、これ以降、トラウマ概念は対極的なふたつの役割を果たしており、いっぽうでそれはむきだしの内蔵や死体、あるいは死そのものといったトラウマティックな対象じたいへの惑溺をさそい、たほうでは、同一のトラウマを共有する人々の集合的アイデンティティの強化に役立っているという。これは本稿で扱った対象では、サブカル作品において救済や再生として機能する過剰な暴力(現実界)の蠱惑的な説得力と、原爆被害などのトラウマを核とした日本人というアイデンティティの形成(象徴界の設立)とに、それぞれ対応している。トラウマという観点からみたとき、暴力の行使とネオナショナリズムはすぐれて現代的な問題の表裏をなしており、その両面ともが、手っ取り早い解決の手段として、今後もしばらく人々を惹きつけつづけるだろうと思われる。このトラウマというコインの額面は、戦争という名の救済・再生と交換可能であると考えてもよさそうだ。

この議論にたいする本稿の貢献は、加害と被害という観点からなされなくてはならない。個人や集団がトラウマを抱えることじたいはもちろん非難されるべきものではないが、それはときに美学化され、政治の道具となる。ヒロシマも9.11もそのように利用されたことをわれわれは知っている。そのときトラウマとはすなわち、被害者意識の言説にほかならない。そうしたイデオロギーにぶつけるべき有効な対抗言説のひとつは、「誰もが被害者であり加害者でもある」といった安易な一般化ではなくて、被害者意識の内部に横たわる加害性の剔抉という、本稿がサブカル作品の分析をつうじて行ってきた戦略であるように思われる。言い換えれば、現在みずからが抱く被害者意識、その深部から、みずからが過去にふるった加害的暴力という不気味な歴史的出自を回帰させようとする批判的な試みである。加害性へのフォーカスによって被害者意識に亀裂を生じさせるこの手続きは、被害性の周囲に蝟集するナショナリズムを分断しつつ、それぞれのトラウマを相対化するだろう。そのときトラウマは排他的なアイデンティティの核としての機能を停止し、同時に加害性は、個々のトラウマを対話可能性へとひらく、新たな回路となるにちがいない。われわれは加害者のように見える敵の殲滅をむやみに目指すのではなく、いったん凍結して、その細部に宿る被害者たちと対峙しなくてはならない。暴力とはことなる手段による救済や再生は、その先にはじめて見えてくるだろう。